從沒落到重生:陳建行的歸來牛蒡復興之路

文/郭燕鳳 攝影/李碩 圖片提供/保證責任屏東縣大力蔘農特產品生產合作社

日治時期,屏東歸來地區的特有紅土沙鐵質較高,再加上大武山豐富地下水脈,種出來的牛蒡皮細肉脆嫩、香氣特別濃,不用削皮就可直接品嘗,素有「臺灣牛蒡原鄉」之稱。然而,隨著人工成本高漲、外銷依賴日本而缺乏自主品牌,加上1996年口蹄疫爆發,外銷受阻,牛蒡無限期冰在冰箱,昂貴的冷藏成本,讓農民血本無歸,歸來牛蒡產業從此一蹶不振。檳榔樹取而代之,時間一久,歸來牛蒡幾乎被遺忘。

圖1、歸來地區的特有土壤及豐富地下水脈,種出來的牛蒡皮細肉脆嫩、香氣濃郁。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

土生土長的陳建行,從小在牛蒡田裡長大,因不想重蹈務農辛苦,努力讀書、取得流行病學碩士,並擔任食品科技公司高階經理人。沒想到兜了一大圈,仍因對家鄉的情感而回到農業。陳建行回憶著,「小時候,歸來家家戶戶都種牛蒡,當時的牛蒡幾乎全部外銷日本,造成歸來的農民沒有銷售能力;加上農地傳承不斷分割,很多農民只剩二分地,缺乏經濟規模,生產成本不斷墊高,又沒有品牌,外銷市場逐漸被大陸取代。」

為了讓家鄉的產業能夠延續,當時擔任里長的蔣家煌成立「歸來社區發展協會」,號召青年返鄉投入牛蒡研究。陳建行笑著說:「我會回來是受到蔣家煌的感召,他總是跟我們講他的夢,他是振興歸來牛蒡產業的重要推手。」

圖2、把會種牛蒡的人集合起來,接受專業技術輔導及培圳,逐步復育牛蒡種植面積。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

陳建行接著說:「當時,協會成立5人的產業促進小組,我們都有正職,多利用假日返回歸來,討論並制定產業5年發展計畫,還自掏腰包投入研發。由於缺乏原料,於是我出資拜託我父親種牛蒡,確保加工試驗能夠進行。」

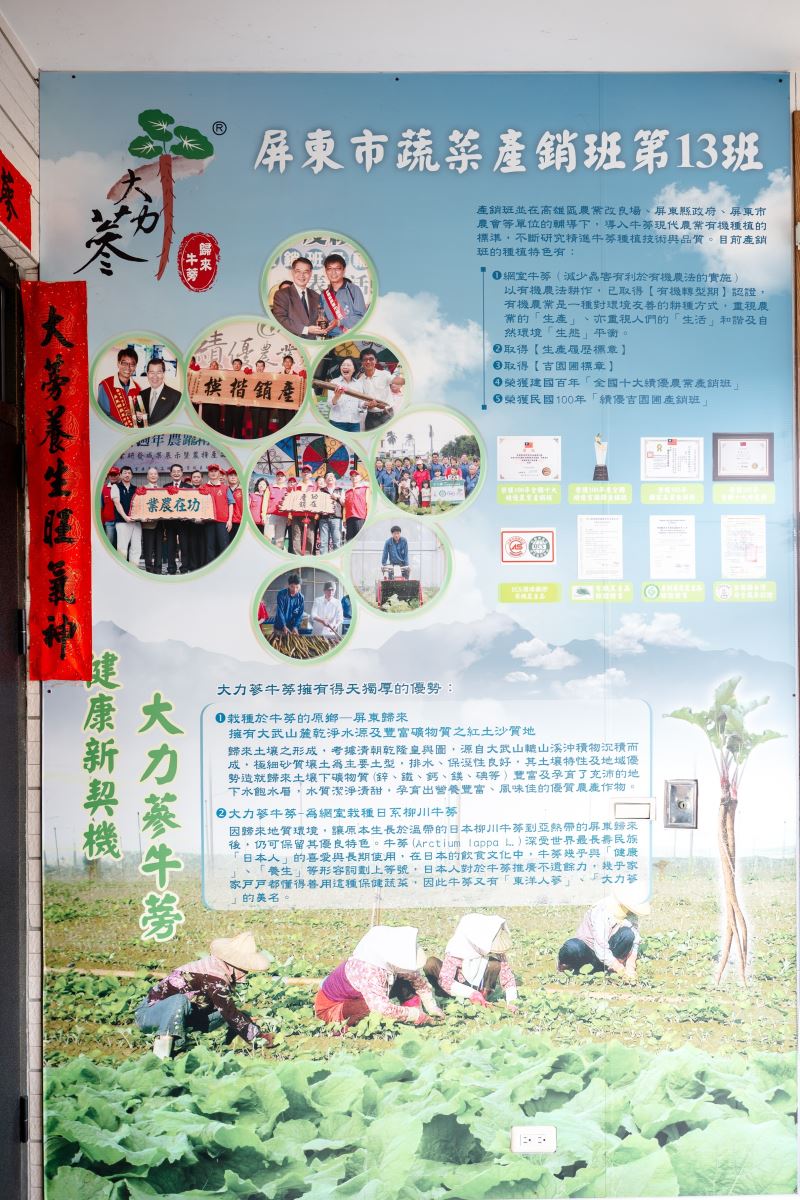

在志同道合的歸來遊子推動下,愈來愈多人復耕牛蒡,但陳建行很快發現,若農民各自栽種、品質不一,任何行銷都難以立足。2002年起,他如同「競選」一般,挨家挨戶拜訪,終於在2003年召集13位農友成立「屏東市歸來蔬菜產銷班第13班」。但初期缺乏行銷管道,加上進口競爭,連續四年虧損。為突破困境,他透過與生技廠、食品廠交換專利授權與廣告,要求廣告中必須植入「屏東歸來牛蒡」字樣,逐漸讓消費者知道歸來生產優質牛蒡。

圖3、透過一場接一場的說明會與挨家挨戶拜訪,陳建行終於在2003年成立「屏東市歸來蔬菜產銷班第13班」。

一頭栽進牛蒡復耕與開發的行列,2008年,陳建行辭去上市公司的工作,專心帶領產銷班,推動有機栽種,導入現代化、標準化經營管理模式,並在農業單位輔導下導入無毒網室栽培。他以「加工帶動生產」為策略,先開發牛蒡茶、牛蒡醋、精華素等二級加工食品,待市場成熟後再推動契作、保證收購,以計畫型種植來保障農民收益。

圖4、陳建行採用專利授權的方式交換廣告,要求所有的廣告都要置入「屏東歸來牛蒡」,來加強消費者對歸來牛蒡的印象。

圖5、屏東市歸來蔬菜產銷班第13班在陳建行的帶領下,投入牛蒡復耕與開發的行列。

圖6、有機栽種需要勞動力,陳建行引進機械化設備,協助人力採收。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

圖7、陳建行專心帶領產銷班,在農業單位輔導下導入無毒網室栽培。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

2009年,陳建行創立「大力蔘」品牌,以低溫處理專利技術保留牛蒡香氣與營養,逐步走向鮮食、食品並行。品牌先靠電視購物打響知名度,他重新思索產品定位:「健康食品利潤高但市場小,既然品牌知名度提升,我們應該回歸鮮食產業,畢竟在鮮食市場,農民可立即回收成本。」於是,「大力蔘」積極經營國內量販店、超市、有機店等各式通路,目前已占全臺有機牛蒡市場八成,並創下每公斤169元的零售高價紀錄。

圖8、陳建行在屏東創立「大力蔘」品牌,推動歸來鄉成為牛蒡原鄉,帶動產業發展與產值提升,於 2013年榮獲十大神農獎。

圖9、產銷班所生產的鮮品牛蒡擁有吉園圃、產銷履歷及有機認證,採收分級後,在冷藏室保鮮以供應契作客戶。

圖10、陳建行展示頂級的有機認證牛蒡。

圖11、新鮮的牛蒡,部分以自有品牌「大力蔘」走百貨超市、大賣場銷售;部分採客製化包裝供應有機商店銷售。

圖12、為方便消費者購買、攜帶,採客制化處理,新鮮牛蒡去頭去尾分級包裝。

圖12、為方便消費者購買、攜帶,採客制化處理,新鮮牛蒡去頭去尾分級包裝。

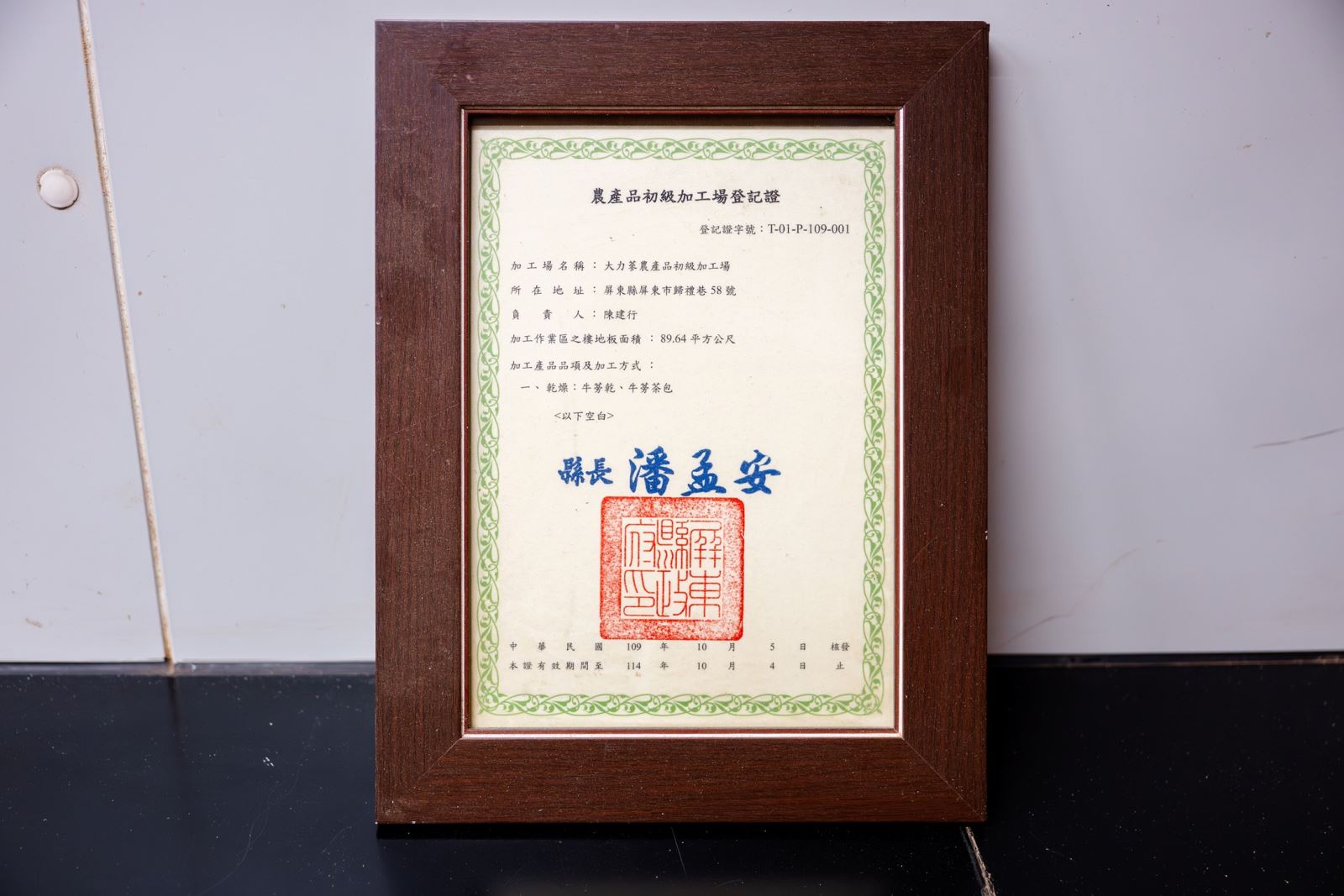

「大力蔘」選用日本柳川品種黑牛蒡,一年僅能收成一次,植株有多高,底下的牛蒡便有多長。有機牛蒡生長期長達六個月,採收後再分級包裝銷售。除鮮食市場外,外觀不佳的牛蒡則加工為茶包、保健食品,提升利用率。2021年,「大力蔘農產品初級加工場」掛牌營運,成為屏東首家通過登記的初級加工場,讓從生產到加工的一條龍模式落實。陳建行指著琳琅滿目的產品說:「乾燥處理後製成的牛蒡產品有牛蒡茶、牛蒡精華素、牛蒡麵條及多款牛蒡零嘴等,過去農民生產的利潤,有一部分被代工業者拿走,一條龍控管後,不僅可減輕成本,也有助於食安把關。」

圖13、「大力蔘」的有機牛蒡是來自日本的柳川品種(黑牛蒡),一年僅能收成一次,生長期6個月。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

圖14、陳建行指出,黑牛蒡的植株有多高,底下的牛蒡便有多長。

圖15、經由農糧署委託專業團隊輔導,建立符合食安標準的牛蒡乾燥室及提升加工技術,順利取得農產品初級加工場登記證。

圖16、2021年「大力蔘農產品初級加工場」掛牌營運,是屏東第一家農產品初級加工場。

圖17、大力蔘農產品初級加工場配置加工作業區、內包裝作業區、檢驗區等。

在技術上,陳建行投資140萬元研發「醣化」技術,使牛蒡茶能以冷水沖泡,更符合現代消費習慣。農業管理則全面採有機資材、生物性防治,透過休耕提高土壤有機質,並以燈光誘殺、人工摘除及蘇力菌等方式抑制斜紋夜蛾。

圖18、研發醣化技術,使牛蒡茶能以冷水沖泡,更符合現代消費習慣。

除了品質把關,包裝設計也別具巧思。陳建行的太太王淑惠主導設計,融入歸來在地地景元素,並大膽運用粉色、藍色、黃色等鮮明色彩,吸引年輕族群。她笑說:「建行想到的是功能,但年輕人要的,是好看、好玩。」

圖19、在包裝設計上,融入歸來的地理環境,有水紋、景點等,並大膽運用粉色、藍色、黃色等鮮明色彩,吸引年輕族群。

圖20、始終在第一線接觸顧客的王淑惠也開發禮盒,貼近公私單位的送禮需求。

圖21、「有機牛蒡根燉耳」獲2020銀髮友善食品銀饌獎,並通過慈心有機驗證品質保障。

圖22、陳建行以及「大力蔘」品牌為主體的有機牛蒡產品,獲獎無數。

在國際交流與海外市場方面,越南已有臺灣人嘗試栽種牛蒡,但熱帶氣候的柬埔寨、馬來西亞、印尼並不適合。泰國則因農業大學派學生來臺學習,有機會培育人才返國發展。但陳建行提醒,若沒有規模化經濟與農機投入,難以複製歸來經驗。

圖23、泰國農業大學交換學生除了在屏東科技大學上課外,也來此學習種植技術。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

圖24、泰國農業大學交換學生在田間實習。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

從2010年高屏地區產銷班經營競賽第一名,到2012年獲農委會「產銷履歷達人」、2013年榮獲「十大神農獎」,陳建行的努力頻獲肯定。媒體報導更成為免費宣傳,持續提升「歸來牛蒡」的知名度,帶動產業正向循環。

圖25、陳建行、「大力蔘」及屏東市歸來蔬菜產銷班第13班榮獲各界肯定。

圖26、榮獲全國十大農業績優產銷班及全國績優吉園圃產銷班。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

圖27、2013年,榮獲全國十大神農獎及國家品質金牌獎,並於全國性創新農業經營管理競賽榮獲生產管理組亞軍。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

「變才是不變的對策。」他表示,未來規劃在歸來建立牛蒡觀光工廠,結合地方產業走向國際,讓更多人親近農業、了解農業,並延續「臺灣牛蒡原鄉」的榮耀。

圖28、產銷班舉辦親子活動推廣牛蒡獲得不少迴響。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)

圖29、陳建行推動教學農場,吸引更多人親近農業、認識農業,帶動歸來牛蒡產業更上一層樓。(圖片提供/屏東縣大力蔘農特產品生產合作社)